Paris – Écrire une histoire digne d’un conte de fées contemporain, cela n’arrive pas tous les jours. J’ai eu vent de la nouvelle alors que je venais tout juste de prendre mes fonctions à Paris, comme adjointe en charge de notre agenda en ligne.

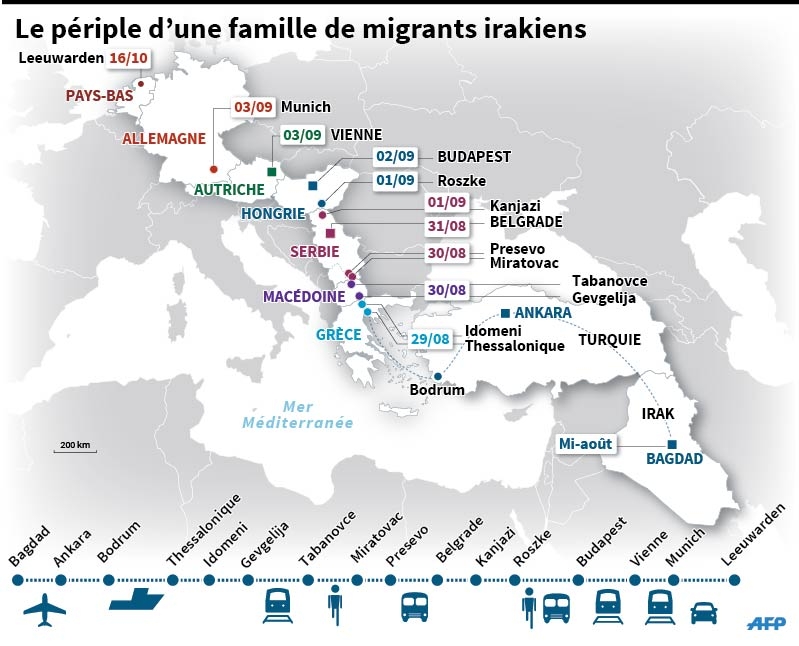

Je l’ai appris par un Whatsapp. La famille irakienne que j’avais suivie avec le photographe Aris Messinis et la vidéo reporter Celine Jankowiak sur les routes et chemins cahoteux de six pays Européens en 2015, en pleine crise migratoire, avait obtenu le droit d’asile aux Pays Bas: le pays des merveilles pour eux.

La torture de l’attente des papiers étaient enfin terminée. Dans la grande salle de rédaction proche de la Place de la Bourse à Paris où je travaille, je trépignais de joie et d’émotion et racontais l’histoire à qui voulait l’entendre.

(AFP / Aris Messinis)

“Il faut que tu ailles les voir et que tu écrives cette histoire”, a réagi Deborah Pasmantier, en charge des grands formats, qui, dès le début m’avait encouragée à suivre cette épopée sur le long terme. Je ne pouvais être plus d’accord.

Alors la vaillante équipe formée par Aris, Céline et moi-même s’est reformée, le temps d’une dernière visite — est-ce la dernière ? — à cette famille à laquelle nous nous étions bien attachés. J’ai repassé mentalement le film de notre rencontre.

Le soleil se levait sur Gevgelija, un village tranquille de Macédoine du Nord. Le 3 septembre 2015, des centaines de personnes venant en majorité de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak se serraient, espérant aborder un train après une traversée désespérée, de l’est de la Méditerranée vers l’Europe. Objectif: la Serbie, étape suivante de leur interminable périple vers l’Europe, où ils espéraient une vie meilleure.

C’était le début de “la route des Balkans”, empruntée par 760.000 personnes Dans la foule: des vieillards, des mères et leurs nouveaux-nés, des amputés de guerre, des amoureux main dans la main et beaucoup, beaucoup de familles avec leurs enfants. Alors que je prenais frénétiquement des notes, Aris et Céline s’étaient approchés d’un jeune père avec son enfant dans les bras, suivi de son épouse, une jolie brune aux cheveux ramassés en chignon. “Serene, va leur parler. Cette famille, il faut qu’on la suive”, m’a dit Aris, photojournaliste chevronné, en me montrant Ahmad, Alia et Adam, alors âgé de quatre mois.

Aris, Celine et moi nous étions retrouvés quelques jours plus tôt à Thessalonique et avions déjà décidé de suivre une famille sur cette route des Balkans. Comme l’avait fait remarquer Céline, c’était la manière de donner à voir la réalité humaine qu’aucune statistique sur cette gigantesque vague migratoire – la plus importante depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, ne pouvait traduire.

Je n’étais pas sûre que nous y arriverions. Il fallait trouver une famille capable non seulement de braver le danger de mort pendant la traversée mais disposée aussi à partager sa douloureuse histoire.

(AFP / Aris Messinis)

Et ils étaient là. J’ai tenu à bien m’assurer qu’ils étaient vraiment partants. Je leur ai dit qu’ils seraient filmés et photographiés maintes fois. J’ai expliqué à Ahmad et Alia que je leur poserai une foule de questions et qu’il faudrait être clair s’ils souhaitaient que certaines de leurs réponses restent confidentielles.

Ils ont dit oui, sans hésiter. Après tout, ils n’avaient rien à cacher et seraient heureux de partager la route avec nous. C’était le premier geste de générosité d’une longue série.

Ont-ils aussi pensé que la présence d’une équipe de reporters internationaux les protégerait? Peut-être bien, mais, je suis persuadée qu’ils voulaient avant tout montrer au monde que la migration est intrinsèque à la condition humaine et que ceux qui y sont contraints méritent d’être traités avec respect et dignité. Qui ne ferait pas tout ce qui est en son pouvoir pour offrir à son enfant paix et liberté ?

(AFP / Aris Messinis)

Nous avons donc traversé l’Europe, dans les pas d’Ahmad, Alia et Adam, un pas de course. En bus, en train, dans des taxis de passeurs, ou à pied, nuitamment, profitant comme tous les clandestins, de l’obscurité. Sur le trajet, nous avons tout partagé. Et doucement, le trio est devenu “notre famille”.

Tous les journalistes qui ont couvert la guerre ou des crises humanitaires le savent: les situations extrêmes rapprochent les êtres, même lorsque des nations entières se déchirent. L’empathie, l’intuition, la confiance deviennent parfois les conditions de la survie.

(AFP / Aris Messinis)

(AFP / Aris Messinis)

Nous ne savions pas où nous mènerait le voyage et ce qu’il adviendrait de “notre » famille irakienne. Cinq ans plus tard, je regarde en arrière, et la vue depuis le petit pavillon néerlandais de Duiven où ils habitent désormais, me paraît limpide: ils devaient réussir, c’était leur destin.

Ils ont surmonté tant d’obstacles pour gagner le droit à un refuge, à une vie en sécurité dans ce pays où ils avaient déjà des parents. Et ils forment une si belle famille, au sens propre et figuré. Ils méritaient un happy end.

Mais d’autres, avec autant de mérite, n’ont pas eu cette chance. Certains se sont noyés, engloutis à jamais dans l’oubli de la Méditerranée. D’autres croupissent encore dans des camps en Grèce, en Italie, en Espagne ou ailleurs.

La différence entre ces destinées tient à un fil. “Juste de la chance, de la pure chance”, résume Ahmad. Les idéaux humanistes de l’Europe, une source d’inspiration pour des millions de personnes dans le monde, déjà ébranlés par la vague de populismes, semblent bien mal en point.

Notre rencontre avec un passeur originaire du Kurdistan iraquien, regard vert et T-shirt violet, à la frontière serbo-hongroise, fut l’un des instants mémorables de cette expédition. Notre famille voulait éviter à tout prix d’être détectée par les autorités hongroises, craignant d’être enfermée dans un camp avec un billet pour nulle part.

Après avoir dépensé des sommes astronomiques pour sa traversée vers l’Europe, Ahmad et Alia ont donc encore investi 300 euros pour franchir la frontière clandestinement. Puis, une fois passés, ils dont dû payer leur dîme à un autre homme, un chauffeur de taxi aux bras tatoués d’insignes nazi, qui les a conduits jusqu’à Budapest.

(AFP / Aris Messinis)

(AFP / Aris Messinis)

Une fois dans la capitale hongroise, ils ont erré comme des âmes en peine. Aucun hôtel, ou même bordel, ne les acceptait. Cette nuit-là, le petit Adam a dormi dans la rue, lové dans les bras de ses parents. Alia, qui avait tout fait pour garder le calme jusque-là sans rien laisser transparaître de ses angoisses, a fondu en larmes sur la chaussée.

J’avais à l’époque écrit mon malaise de voir une famille si attachante traitée si indignement. Comme d’autres journalistes, j’avais déjà traversé ici ou là des frontières de manière clandestine. Mais je n’avais jamais imaginé que je suivrais les pas d’un passeur pour entrer en Europe.

(AFP / Aris Messinis)

J’ai ressenti le fossé qui nous séparait de cette famille. Si j’avais été arrêtée par la police hongroise, j’aurais tout au plus eu des soucis passagers, mais pour eux ? C’était la fin du voyage.

Nous, journalistes nés au Royaume-Uni, en France et en Grèce étions en mission pour une agence de presse internationale. Eux, étaient nés en Irak et fuyaient pour survivre. Soudain j’ai ressenti dans ma chair à quel point la sensation d’être libre et en sécurité — exactement ce qu’Ahmad et Alia souhaitaient pour Adam — était précieuse.

En tant que journalistes, nous avons aussi le devoir de garder une certaine distance émotionnelle par rapport à nos sujets. C’est la seule manière de préserver notre d’objectivité et notre neutralité, piliers de la crédibilité de notre travail.

Mais il faut parfois s’approcher, autant que l’on peut, des histoires humaines pour faire du bon travail. Toucher du doigt l’injustice et la souffrance, ne laisse cependant pas indemne. Aris a écrit en novembre 2015 un billet pour ce blog, où il raconte comment il a laissé sa caméra pour se jeter à la mer et éviter la noyade à des migrants au large de la Grèce. Je suis honorée de travailler avec lui. L’objectivité est capitale, mais l’idée même d’assister à une tragédie en restant les bras croisés me paraît déroutante.

Notre mission a démarré comme un reportage classique. Nous étions d’ailleurs loin d’être les seuls journalistes sur la route des Balkans à l’automne 2015. En revanche, de pouvoir suivre cette famille ensuite, pendant cinq ans, fut un privilège.

En décembre 2015, nous avons pu leur rendre visite dans un centre d’accueil de la ville de Leeuwarden, aux Pays-Bas. Leurs conditions de vie étaient dures dans ce centre d’expositions transformé en refuge temporaire où s’entassaient des centaines de personnes qui s’attendaient à être accueillies les bras ouverts en Europe. Sans papiers, ils vivaient toujours avec la peur d’être renvoyés en Irak.

Vidéo : « De Bagdad à Duiven (Pays-Bas) l’odyssée une famille irakienne réfugiée »

Nous sommes restés en contact avec eux, notamment via WhatsApp, avec l’accord de l’AFP. Ahmad a partagé avec nous les détails de son premier entretien de demande de titre de séjour avec les autorités néerlandaises, et sa colère face aux deux rejets consécutifs de sa demande d’asile, lui qui avait déjà survécu à la guerre et à un attentat à Bagdad.

Ahmad nous a aussi envoyé des photos d’Alia, qui en perdait les cheveux. Mais dans mon téléphone il y avait aussi de temps à autre des images d’Adam, qui grandissait… ce petit bout de vie qui avait appris à marcher en passant de centre d’accueil en refuge temporaire avec ses parents.

Quand ses parents ont obtenu leur premier titre de séjour, en août 2019, il avait déjà quatre ans et se préparait pour sa première rentrée scolaire.

Quand nous sommes allés les voir à Duiven, un an plus tard, nous avons été reçus comme si nous faisions partie de la famille. Ce fut une courte visite, et nous avons tourné pendant de longues heures, mais quelle joie partagée, quels éclats de rire l’ont ponctuée.

Alors que Céline et moi interviewions Ahmad dans le salon, Aris jouait aux Lego avec Adam. Lorsque j’ai vu Adam partir sur son vélo à l’école, je n’ai pu réprimer les larmes. Leur rêve s’était réalisé et je me sentais si fière d’avoir pu vivre ce moment.

(AFP / Aris Messinis)

(AFP / Aris Messinis)

Le pire était derrière eux, enfin. Ahmad et Alia, devenus officiellement ce qu’ils avaient toujours été, des réfugiés, pouvaient désormais se consacrer à perfectionner leur néerlandais et devenir indépendants financièrement. Être réfugié ne veut pas dire être citoyen d’un pays à part entière: ils ne peuvent pas voter par exemple et donc exercer leurs droits démocratiques dans leur nouveau pays d’accueil.

Mais je suis sûre qu’ils y arriveront, armés de leur bravoure et de leur persistance. Pour moi ces deux-là ne sont pas des victimes, mais des héros des temps modernes, qui ont refusé de se résigner.

Alors qu’ils allaient prendre le bateau reliant la Turquie à la Grèce, et tenter cette traversée où tant d’autres avaient disparu en cet été 2015, Alia a dit à son mari: “On vivra ensemble ou on mourra ensemble”.

Ils savaient que la route serait longue et minée. Mais qu’il leur fallait faire preuve de courage pour leur enfant. Le futur les attend, dans une tranquille bourgade des Pays Bas, loin des dangers de leur chère ville de Bagdad

Récit: Serene Assir. Photos: Aris Messinis. Vidéo: Céline Jankowiak. Edition: Michaëla Cancela-Kieffer