Ceux qui s’intéressent à la guerre qui sévit au Mali depuis 2012 ont entendu plusieurs fois le même récit : lorsque les djihadistes sont venus d’Algérie au Mali, au début des années 2000, ils n’étaient qu’une poignée et étaient hautement vulnérables.

Leur première base était située dans la région de Tombouctou. Ils ont depuis prospéré militairement et financièrement, au point d’occuper les trois grandes provinces du nord du Mali – Kidal, Gao, Tombouctou – pendant l’essentiel de l’année 2012.

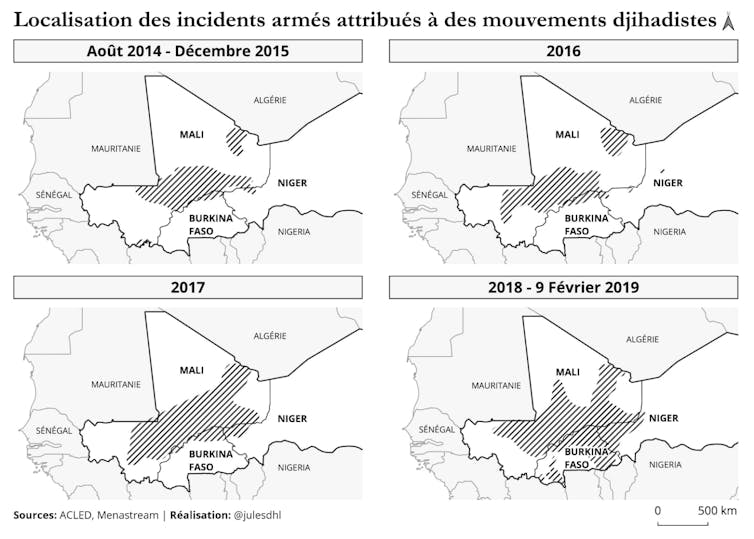

L’intervention militaire française Serval les a chassés des centres urbains. Mais ils ont essaimé dans les espaces ruraux, au-delà même des zones qu’ils tenaient en 2012. Aujourd’hui, les mouvements historiquement issus d’Al-Qaeda au Maghreb islamique (AQMI) ont pris pied dans le centre du Mali ; ils opèrent au Burkina Faso, et, plus sporadiquement, au Niger. L’expansion géographique de leurs actions militaires est spectaculaire.

« Présence » ne signifie pas « contrôle »

Commençons par quelques précisions méthodologiques. Premièrement, la localisation des actions armées, par laquelle on mesure l’expansion géographique des mouvements djihadistes, n’est qu’un reflet imparfait des zones où ils sont de fait présents.

Leurs attaques sont parfois éloignées de leurs bases, de même qu’ils ne commettent pas forcément d’action violente là où ils trouvent refuge. Il peut exister des « cellules dormantes » clandestines dans des endroits n’ayant pas connu d’incidents sécuritaires. Ces cellules dormantes sont, par définition, impossibles à placer sur une carte.

Deuxièmement, « présence » ne signifie pas « contrôle ». Entre la présence clandestine et le contrôle effectif, il existe un continuum de relations variées entre un mouvement armé et son environnement local, physique et social.

Dépasser les explications traditionnelles

Deux types d’explications dominent pour rendre compte de la diffusion de l’activité djihadiste armée au Sahel. L’un s’intéresse aux flux de recrutement des mouvements, l’autre s’appesantit sur des variables d’ordre tactique.

La question du recrutement est généralement traitée sous l’angle de la radicalisation, c’est-à-dire des processus qui conduisent des individus à rejoindre les mouvements armés et commettre des actes violents en leur nom. L’accent est alternativement mis sur les dispositions sociologiques ou psychologiques de ces individus et sur les stratégies qu’adoptent les groupes armés pour les enrôler. Les dimensions territoriale et collective – et donc spécifiquement politique – de ces processus sont généralement reléguées à l’arrière-plan.

L’autre angle d’approche de la diffusion géographique de l’insurrection armée est familier des militaires. Il fait la part belle à la topographie du théâtre de guerre. Les insurgés vont là où ils ont le moins de chance d’être atteints par les forces contre-terroristes, dans les montagnes, les marécages ou les forêts denses. Exemple désormais connu : le prosopis juliflora est devenu un allié de choix de Boko Haram.

Mais les stricts déterminismes géographiques ne suffisent pas à expliquer l’implantation d’un mouvement armé. Les montagnes offrent de nombreuses cachettes, encore faut-il y être approvisionné en carburant, nourriture, connaître les passages protégés entre deux abris, etc. Tout choix d’implantation géographique implique nécessairement une insertion sociale locale, des connexions humaines opérationnellement utiles.

Des cheminements collectifs

Dans l’intervalle situé entre processus individuels de radicalisation et choix tactiques façonnés par les caractéristiques physiques des théâtres armés, il existe un espace sous-étudié au Sahel, celui de l’interaction collective entre les mouvements armés et leur environnement social immédiat. Rejoindre les groupes armés ou coopérer avec eux est aussi le produit de cheminements collectifs.

Il n’existe pas, à notre connaissance, de revue systématique des raisons pour lesquelles, au Sahel, des groupes humains se rangent ensemble derrière la bannière djihadiste. Il existe, en revanche, beaucoup d’éléments empiriques pavant la route d’une telle démarche. C’est le cas du travail de Tor Benjaminsen et Boubacar Ba qui montre comment des segments des sociétés pastorales du centre du Mali embrassent la cause djihadiste pour des raisons d’accès à la terre, de défiance vis-à-vis des politiques étatiques, mais aussi pour subvertir les hiérarchies rigides de leur propre communauté.

Un précédent article consacré à la région de Tillabéry, au Niger, exposait comment le djihad sert de véhicule à des rivalités communautaires alimentées par du vol de bétail.

Ailleurs, comme dans le sud-ouest du Burkina Faso, ce sont des groupes criminels qui rejoignent les rangs djihadistes.

Déstabiliser l’ennemi

Sur un plan strictement tactique, les états-majors connaissent le coût exorbitant que fait peser sur les dispositifs anti-terroristes l’expansion géographique des actions armées. Des sommes colossales doivent être engagées pour déployer des moyens militaires sur des zones auparavant épargnées par les violences. Plus l’étendue à couvrir par les armées régulières est grande, plus les ressources de l’entreprise contre-terroriste sont mises sous tension. Les hommes et le matériel souffrent. Les budgets de la défense ne sont pas illimités.

Les armées du G5 Sahel – l’organisation régionale censée assurer la sécurité des frontières communes du Tchad, du Niger, du Burkina Faso du Mali et de la Mauritanie – ne sont pas prêtes. La France, via l’opération Barkhane et ses forces spéciales, dispose de la seule force régionale véritablement efficace et remporte d’incontestables victoires tactiques, éliminant un à un les commandants djihadistes.

Mais elle s’expose aussi de plus en plus aux accusations d’ingérence. Étirer l’étendue du champ de bataille est le plus sûr moyen pour les djihadistes de déstabiliser leur ennemi. Cette tactique permet aussi d’activer dans de nouveaux endroits des réseaux antérieurement constitués par les djihadistes déjà enrôlés et originaires de ces zones.

Armer les clivages locaux

Au plan politique, le « succès » des djihadistes tient dans leur capacité à faire percoler des griefs collectifs hétéroclites. Ils arment, littéralement, les clivages locaux existants, préalablement exprimés de manière non violente ou restés silencieux du fait d’un rapport de forces défavorable, puis les re-labellisent en tant que djihad armé. Ils utilisent souvent la coercition et l’intimidation.

Mais ils s’efforcent aussi de persuader, patiemment, par le bas, les communautés de la supériorité de leurs normes de gouvernance là où l’État n’a généralement pas brillé par sa compétence ni son impartialité.

En somme, ils font de la politique au plus près des acteurs. Ces approches ne marchent pas à chaque fois, loin s’en faut. Aucune communauté n’est monolithique et ne s’offre sans conditions ni déchirements internes douloureux aux hommes en armes. Ne pas abandonner ces communautés est une responsabilité essentielle des États de la région.

Les djihadistes, de bons sociologues ?

Dans les conférences internationales sur la sécurité au Sahel mêlant militaires, diplomates ou analystes, peu de phrases sont plus ressassées que « nous ne gagnerons pas la guerre sans le concours des populations ». Peu de phrases sont aussi dramatiquement démenties par la pratique.

Ces derniers mois, le contre-terrorisme a emprunté des voies hautement dangereuses, couvrant des massacres contre les civils, entretenant des liens ambigus avec des milices coupables d’exactions, ou alimentant des amalgames à l’égard de communautés entières. Les exemples abondent, qu’il s’agisse du Mali, du Burkina Faso, ou, plus anciennement, du Nigéria. Ces pratiques sont autant d’arguments tendus sur un plateau aux djihadistes pour obtenir des soutiens locaux.

Les djihadistes apparaissent, pour l’heure, comme de meilleurs sociologues et politiciens que les représentants de l’État. Ne pas tirer les conséquences de ce constat, c’est gravement compromettre les chances de l’État de construire localement sa légitimité.

Les auteurs tiennent à remercier Jules Duhamel, auteur de la carte insérée dans cet article.