ENTRETIEN L’auteur de la bande dessinée « L’Arabe du futur » revient sur un moment décisif de sa vie : le premier livre qu’il a découvert avant même de savoir lire, et le « crime » de son père, ce « trou noir autour duquel tout gravite ». Riad Sattouf publie, le 5 novembre, le tome 5 de sa série autobiographique L’Arabe du futur (éditions Allary). Le nouvel album de Reporters sans frontières, 100 dessins pour la liberté de la presse, lui est également consacré.

extraits d’un entretien réalisé par Denis Cosnard pour lemonde.fr et publié le 01 11 2020

Je ne serais pas arrivé là si…

Si je n’avais pas découvert Tintin vers 4 ou 5 ans, juste avant d’apprendre à lire. Ma mère m’avait offert Le Secret de la licorne. Mon premier livre. J’ai été ébloui par les dessins, les couleurs, par l’idée que je pouvais moi-même tourner les pages, commencer par la fin ou le début sans que personne m’en empêche. Je ne comprenais pas l’histoire, mais je voyais des paysages extraordinaires, des personnages sur lesquels je projetais mes propres sentiments. Des dessins simples et rassurants.

J’ai commencé à m’inventer des histoires en lisant ce Tintin… Je pensais que ce livre était comme la terre ou la pluie, des choses qui existent de toute éternité. Puis ma mère m’a appris le français, et j’ai déchiffré les bulles. Un jour, j’ai lu sur la couverture « Hergé ». J’ai demandé à ma mère : « C’est quoi, Hergé ? » Elle m’a expliqué. Découvrir qu’il était possible qu’un être humain ait fait ce livre a changé mon rapport au réel. C’est comme si on m’avait dit : « La plage que tu adores, quelqu’un l’a fabriquée. » Donc on peut créer une histoire, on peut dessiner, seul, un récit qui fascine d’autres humains… Ça a déterminé la suite de mon existence : je me suis dit que c’est ce que j’avais envie de faire.

Dessiner, donc…

Je n’ai jamais cessé de dessiner. Enfant, cela suscitait l’intérêt de ma famille. J’étais le seul à y dessiner, et on me trouvait génial, unique. Ma mère, ma grand-mère estimaient que j’étais un peu plus fort que Picasso… Excellent pour le psychisme ! L’une des grandes forces de mon enfance, en dépit de tout ce qui s’est passé, c’est que tout le monde a cru en moi. Et puis, le dessin est une activité très rassurante. On se met dans un petit coin avec un crayon, on imagine des choses dans une forme d’auto-hypnose, on quitte le monde réel, préservé de ce qui se déroule autour de nous.

(…) Vous relisez toujours « Le Secret de la licorne » ?

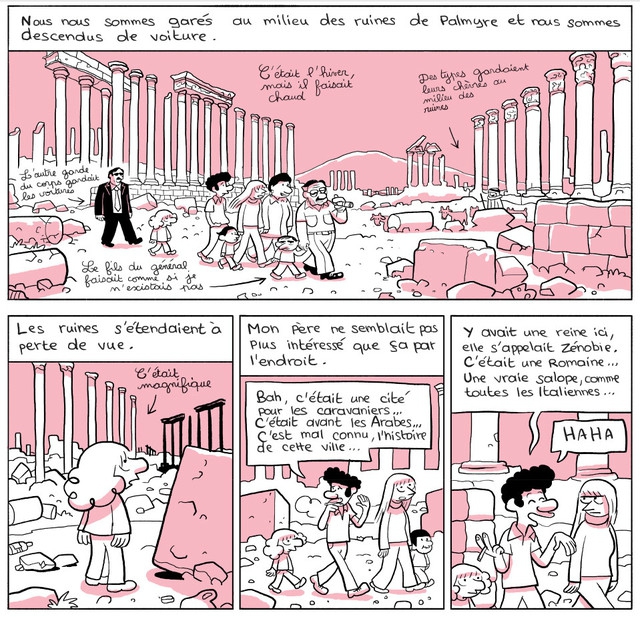

Tout Tintin ! J’ai notamment été très frappé par Tintin et les Picaros, avec ses pauvres très pauvres et ses militaires qui multiplient les coups d’Etat. Même si l’album est moins réussi que d’autres, il m’évoquait la dictature syrienne où j’habitais enfant.

Dans votre œuvre aussi, il y a un secret familial, révélé à la fin du tome 4 de « L’Arabe du futur »…

Le « crime » de mon père a été le centre de l’histoire de ma famille pendant des années. C’est un peu le trou noir autour duquel tout gravite. J’ai construit la série autour de lui. Je voulais préparer lentement le lecteur à cette révélation, c’est pourquoi aujourd’hui je ne vous en dirai pas plus. Ce n’était pas un véritable secret, car on en parlait dans ma famille, et je l’avais souvent raconté à mes amis. Mais ils ne saisissaient pas vraiment ce qui s’était joué. La seule façon dont j’ai pu restituer cet événement, c’est L’Arabe du futur, une série dont la maturation a été très longue.

Etudiant, j’avais déjà commencé à raconter mon enfance en Syrie dans de petites bandes dessinées qui n’ont pas été publiées. Avec L’Arabe du futur, les tomes sont arrivés les uns après les autres, de façon très construite et comportant en même temps une part d’inconscient. Comme si les volumes étaient déjà dans ma tête, et que j’en étais le récepteur. Cette fois-ci, mes amis ont réagi : « Mais tu ne nous avais jamais dit tout cela ! » Et je rencontre maintenant des lecteurs qui connaissent mieux l’histoire de ma famille que moi-même. C’est apaisant.

(…) Enfant, vous pensiez que votre père était « fantastique ». Au fil des tomes, on le découvre ambitieux, antisémite, violent…

Dans le premier tome, le personnage de mon père était déjà raciste, antisémite, mais le regard de l’enfant était plus tendre. Au fur et à mesure que l’on grandit, on comprend que ses parents sont des gens normaux. Souvent, lors de séances de dédicace, un lecteur me dit : « Il est touchant, votre père », et le suivant lâche au contraire : « Quel beau salaud ! » Cette double perception, c’est exactement ce que je recherche. Personne n’est pur, et mon engagement, dans mes livres, est de montrer aussi cette part de noirceur.

Un père syrien, une mère bretonne : votre enfance a été ballottée entre plusieurs pays. Comment l’avez-vous vécu ?

Très tôt, je me suis senti différent des autres. En Syrie, j’avais le sentiment d’avoir connu plus de choses que les autres enfants du village, qui n’avaient jamais vu un aéroport, ni la mer. Même ma grand-mère syrienne pensait que la France était située à côté d’Homs. En France, personne non plus n’avait eu les mêmes expériences, et mon nom même semblait différent. Comment faire avec tout ça ? C’était un peu vertigineux.

Ma manière d’accompagner cette différence a été le dessin. Dans l’impossibilité d’appartenir à une culture ou à une autre, j’ai finalement choisi une autre communauté, celle des auteurs de livres. La France y tient une place à part. Dans quel autre pays aurais-je pu publier mes albums avec une telle liberté et être aussi lu ? Dans quel pays les personnes de tous âges lisent-elles autant de BD ? J’ai une chance extrême de vivre dans un cadre aussi favorable, et j’essaie de ne jamais m’arrêter, de faire sans cesse des livres, pour profiter de cette chance. C’est cela, l’identité française que je me suis forgée.

Et votre identité syrienne ?

L’écriture a été inventée à 20 kilomètres de mon village syrien. Voilà ce que je peux valoriser si je pense à la Syrie.

Vous parlez arabe ?

Mon père me parlait en français ou en dialecte. J’ai appris la langue arabe plus tard. Avec ses sons de gorge, ses sons très organiques, elle me donnait l’impression d’être relié à la terre. Je l’ai oubliée quand j’ai dû apprendre l’anglais tout en faisant un effort en français. L’anglais a effacé l’arabe.

Quand avez-vous voulu faire du dessin votre métier ?

J’ai toujours eu ce rêve. Enfant, j’adorais Le Vilain Petit Canard, ce conte où quelqu’un qui n’est pas comme les autres dans un milieu finit par rencontrer son peuple. Dans mes deux familles, bretonne et syrienne, personne ne s’exprimait à travers l’art, mais je savais que d’autres le faisaient, et je pensais qu’un jour je rejoindrais ce peuple. Adolescent, je me suis passionné pour la façon dont des artistes comme Moebius, Hergé ou Saint-Exupéry travaillaient. Je me disais que si je n’arrivais pas à devenir auteur professionnel, je pourrais tout de même continuer le dessin, à côté, comme le pilote Saint-Ex écrivant dans un hangar entre deux vols… Et puis, j’ai contacté Philippe Druillet, une de mes idoles, qui dessinait dans Métal hurlant.

(..) Aujourd’hui, vous êtes un des auteurs français les plus lus. Quelle est votre ambition ?

Faire de bons livres, tout simplement. Lisibles. Les plus honnêtes possible. Meilleurs à chaque fois. Parce qu’on n’est jamais arrivé, jamais installé. A 90 ans, Alain Resnais a sorti un film intitulé Vous n’avez encore rien vu. J’adore ce titre !

(…) Fin septembre, une attaque a eu lieu devant l’ancien siège de « Charlie Hebdo », un journal auquel vous avez longtemps collaboré. Comment avez-vous réagi ?

C’est désarmant. Qu’un journal, des dessins puissent susciter tant de haine… Quelle tristesse ! Cela dit aussi quelque chose de notre époque, mondialisée, où, en allant sur Internet, un habitant du Japon peut se rendre compte de la façon dont on vit à Nouakchott ou Paris. Forcément, cela suscite des conflits. Je garde malgré tout confiance, je crois qu’on va s’en sortir. Je reste optimiste.