Entretien avec Valentine Zuber, historienne, directrice d’études à l’École pratique des hautes études (PSL). Elle a récemment publié Les droits humains, qu’est-ce que ça change ? Genève ; Labor et Fides, 2025 et avec Blandine Chelini-Pont, Géopolitique des droits humains, Paris, Le Cavalier bleu, 2024.

« Les droits humains ne sont pas une religion civile issue d’une matrice chrétienne ni le credo d’une morale d’origine seulement occidentale, mais l’énoncé des droits inaliénables (et justiciables) attachés à chaque personne humaine sans exception, de quelques identités qu’elle se réclame. »

Dans une récente interview, vous affirmez que la demande de démocratie et de liberté individuelle est de plus en plus présente dans le monde. Est-ce à dire que le moment que nous traversons est celui du triomphe de l’universel et des droits humains auprès des gens par opposition aux conflictualités toujours plus importantes entretenues par les États autoritaires ?

Valentine Zuber : Il faut évidemment nuancer… Surtout lorsque l’on se trouve comme de nos jours dans un actualité conflictuelle particulièrement complexe, tant en Europe (guerre russo-ukrainienne) qu’au Proche Orient (guerre israélo-palestinienne), ou qu’en Afrique (avec des guerres civiles aggravées par les exactions de milices étrangères) ; à chaque fois les droits humains des populations concernées par ces conflits sont délibérément bafoués au nom du droit du plus fort.

L’élaboration continue d’un dispositif juridique mondial destiné à garantir l’universalité des droits humains, à travers la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) et de toutes les conventions internationales qui en ont découlé, n’a donc pas, et de loin, rempli tous ses ambitieux objectifs, la pacification du monde et le respect intégral de la dignité de toute personne humaine. De nombreuses violations des droits humains les plus élémentaires sont ainsi régulièrement perpétrées par les États, en particulier les plus autoritaires afin de mieux assurer la pérennité de leur pouvoir, mais aussi par ceux se réclamant de la démocratie et de l’État de droit, au nom d’un impératif de sécurité qui se ferait nécessairement au détriment des libertés.

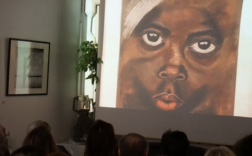

Toutes ces atteintes persistantes à leurs droits ne doivent pourtant pas masquer une aspiration renouvelée des êtres humains à l’exercice de leurs libertés. Celle-ci s’incarne dans l’émergence à intervalle régulier de mouvements politiques et sociaux à résonance mondiale grâce à l’instantanéité des communications. C’est le cas de la résistance face à l’ultra violence terroriste (@NotInMyName en 2014), la protestation contre les discriminations raciales aux USA (#Black Lives Matter en 2013) ou celle contre les violences engendrées contre les femmes dans les sociétés patriarcales (#MeeToo en 2017). Mais c’est aussi le cas des mobilisations collectives pour l’approfondissement de la démocratie qui ont émergé simultanément en 2011, comme celle des Indignés parti d’Espagne, Occupy Wall Street aux USA, les Printemps arabes tout autour du Bassin méditerranéen. Ces mobilisations citoyennes ont été prolongées par le mouvement Hirak en Algérie (2019-2021), et Femmes, vie, liberté en Iran (2022). A travers ces nouvelles formes de revendications politiques, dont les slogans invoquent souvent les valeurs humanistes de liberté et d’égalité portées par les droits humains, se révèle une reconnaissance en acte de l’universalité de ces derniers.

Vous dites qu’il faut séculariser la déclaration universelle des droits de l’homme. Qu’est ce que cela veut dire ? En quoi cette déclaration est-elle si importante et surtout pourquoi échapperait-elle à la critique d’une forme d’impérialisme de la pensée occidentale ?

VZ : Il faut se rappeler que la définition même des droits humains a suscité des réserves et de nombreuses polémiques, et ce, depuis leur apparition à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Les contestations récentes les plus graves ont remis en question jusqu’à la pertinence même de leur vocation « universelle » telle qu’énoncée au lendemain des atrocités de la Seconde Guerre mondiale.

Ils ont ainsi été volontiers présentés par leurs contempteurs comme une invention moderne marquée par la culture coloniale européenne mâtinée de morale chrétienne. Ils seraient ainsi devenus l’arme idéologique de l’Occident qui sous la forme d’un néocolonialisme menacerait les identités culturelles et religieuses des autres civilisations du monde. Plusieurs pays ont donc essayé de s’affranchir de règles internationales jugées à la fois trop contraignantes et inadaptées à leur propre culture en proposant des versions contextualisées et culturalisées des droits humains : c’est le cas de certains pays musulmans qui ont proposé des déclarations alternatives, celles des droits de l’homme en islam, ou de quelques pays asiatiques qui ont argué de la prééminence de leurs propres valeurs civilisationnelles pour s’exonérer du respect de certaines des exigences internationales.

Cependant, il faut bien remarquer que toutes ces propositions qu’elles soient culturalistes ou religieuses, privilégient généralement l’ascendant du groupe sur le respect des libertés individuelles des êtres humains. Elles sont par conséquence bien moins protectrices des droits fondamentaux que ceux garantis par le système international de la seconde moitié du XXe siècle.

Quand j’invoque la nécessaire sécularisation des droits humains c’est afin de rendre ces droits les plus fondamentaux traduisibles dans toutes les cultures du monde. Le texte toujours aussi fort et inégalé qu’est la Déclaration universelle de 1948, ne fonde pas sa légitimité sur une quelconque transcendance ou divinité particulière. Ce n’est donc pas une religion civile issue d’une matrice chrétienne ni le credo d’une morale d’origine seulement occidentale, mais l’énoncé des droits inaliénables (et justiciables) attachés à chaque personne humaine sans exception, de quelques identités qu’elle se réclame. La meilleure preuve est qu’ils sont immédiatement compris en tant que tels par ceux qui sont les plus opprimés parmi les êtres humains…

Retrouvez son nouveau livre « Les droits humains, qu’est ce que ça change » :