Jina Mahsa Amini, une jeune femme kurde de 22 ans, décédait le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs. Sa mort a déclenché un mouvement inédit en Iran au sein duquel les femmes ont été les actrices principales et les pionnières. En dépit de la répression sanglante, le mouvement a duré jusqu’en avril 2023.

Françoise Cesbron, rédactrice, analyse le mouvement « Femme, Vie, Liberté » dans son blog Humanit’elles, le portail de ressources documentaires sur les femmes et l’identité de genre.

Ce long article propose une analyse très documentée. Il explique clairement la volonté des Iraniennes et des Iraniens de s’affranchir de la tutelle de la religion politique et de conquérir leurs droits fondamentaux.

Nous vous en proposons 2 extraits :

Le délit de mauvais hijab

Selon les autorités, Jina Mahsa Amini s’est rendue coupable de ne pas avoir respecté le règlement relatif au port du hijab en public. La conférencière Sahar Maranlou explique : « Le terme hijab est un mot arabe qui signifie « couvrir ». Cependant, depuis 1970, il désigne différents types de vêtements, allant du manteau à manches longues, du pantalon et du foulard au tchador, la tenue préférée du gouvernement islamique, un tissu noir ample couvrant l’ensemble du corps » 16.

Selon les autorités, Jina Mahsa Amini s’est rendue coupable de ne pas avoir respecté le règlement relatif au port du hijab en public. La conférencière Sahar Maranlou explique : « Le terme hijab est un mot arabe qui signifie « couvrir ». Cependant, depuis 1970, il désigne différents types de vêtements, allant du manteau à manches longues, du pantalon et du foulard au tchador, la tenue préférée du gouvernement islamique, un tissu noir ample couvrant l’ensemble du corps » 16.

Pour la police confrontée au délit de mauvais hijab, les femmes doivent être entièrement voilées. Seuls le visage et les mains jusqu’aux poignets peuvent être apparents. De plus, elles doivent cacher leurs formes et leur beauté. Ne pas respecter ce cadre signifie résister ou dévier par rapport à l’ordre établi 17.

Il est à noter que la loi sur le délit de « mauvais hijab » ou de « hijab inapproprié » ne définit pas ce concept. Cette loi très floue est donc sujette à des interprétations différentes de la part aussi bien des forces de l’ordre que de la police des mœurs, et leur permet ainsi de réprimer les femmes de différentes façons 18.

En cas de délit de mauvais hijab, la police a plusieurs possibilités :

« la remise sur le droit chemin pour des femmes délibérément tenues pour ignorantes, qui ne savent pas et se conformeront au conseil prodigué ;

l’encadrement correspondant à des femmes que l’on soumet à la discipline au commissariat central où elle doivent signer un engagement à respecter le hijab ; la judiciarisation pour des femmes à qui, en plus du mauvais hijab, on reproche d’autres déviances et qui seront déférées aux autorités. »

Après avoir interpellé et interrogé les contrevenantes au hijab, la police des mœurs, Gasht-e Ershad, les escorte généralement jusqu’au fourgon de police qui les conduit au commissariat central. L’attitude de la police serait respectueuse envers les femmes selon les sources officielles. Mais différents témoignages décrivent diverses formes de violences et comportements méprisants à l’égard des femmes arrêtées : la menace d’exclusion du lieu de travail ou d’études, la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, la violence sur les biens, la violence verbale directe ou indirecte à l’égard des familles, la violence symbolique de l’atteinte à l’honneur et à la dignité en présence de la famille, la menace de violences sexuelles et physiques, la menace d’exclusion du lieu de travail ou d’études.

Les femmes sont victimes d’un traumatisme durable 19.

La portée de violence de la police des mœurs contre les femmes a pu être révélée grâce à l’analyse, en 2019, de plusieurs vidéos. On peut voir les policiers et policières, après avoir arrêté des femmes au hasard, les menacer, leur intimer de remettre leur foulard pour dissimuler des mèches de cheveux, leur tendre des mouchoirs en papier pour qu’elles se démaquillent. « Dans ces vidéos, on les voit les agresser physiquement, les gifler, et les pousser sans ménagement dans des fourgons de police » 20.

En janvier 2018, un nouveau décret est publié stipulant que les femmes ne respectant pas le code vestimentaire islamique ne sont plus passibles d’amendes ni d’emprisonnement, mais doivent suivre des cours d’éducation islamique. « Les femmes ne seront plus conduites en centre de détention et ne feront plus l’objet de poursuites judiciaires », ont déclaré les médias locaux, citant le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi. Elles doivent signer un formulaire s’engageant à ne plus se rendre coupable de l’infraction de « mauvais port du hijab », et sont astreintes à prendre part à des « orientations » coordonnées par la police des mœurs pour apprendre à se conformer à la morale islamique. A noter que cette nouvelle ordonnance n’est valable qu’à Téhéran, néanmoins, même dans la capitale celles qui contreviennent au code vestimentaire à différentes reprises pourraient être exposées à des poursuites judiciaires 21.

A partir du moment où la visibilité de la police des mœurs se révèle être un problème à l’automne 2022, sa présence diminue dans les grandes villes au bénéfice de techniques plus adaptées à des formes de contraintes contemporaines : reconnaissance faciale, contravention envoyée par SMS sur les téléphones portables des femmes, menace de suspension du compte bancaire, confiscation de la voiture, etc. C’est une espèce d’adoucissement des peines, dont parlait Michel Foucault, en lien avec de nouveaux modes de surveillance, mais qui permettent finalement d’augmenter le coût de la désobéissance civile et d’amener de nouvelles formes de contraintes qui sont plus proches de la citoyenneté extrêmement contrainte qui prospère en Chine actuellement 22. Une société moderne au service d’un système patriarcal et rétrograde.

Roani a mis en place la citoyenneté électronique permettant aux Iraniens d’effectuer de nombreuses démarches en ligne. Ce sont en réalité des outils de surveillance et de gestion de la population très contemporains, adaptés à des individus modernes. Chowra Makaremi définit l’État iranien comme « un laboratoire avancé de la répression internationale, de façons de gouverner les populations à la fois modernes et contemporaines et fondées sur une idéologie totalement liberticide et féminicide » 23.

(…)

Ôter le voile : franchir une ligne rouge

Selon le sociologue Farhad Khosrokhavar, le Mouvement Mahsa a innové sur plusieurs plans. Par exemple : il a allié la liberté du corps à la liberté politique. Il a […] révélé la sécularisation profonde des nouvelles générations pour qui la religion ne saurait dicter aux individus la conduite à tenir et à restreindre ses habitus vestimentaires (le rejet du voile obligatoire par les femmes) 133.

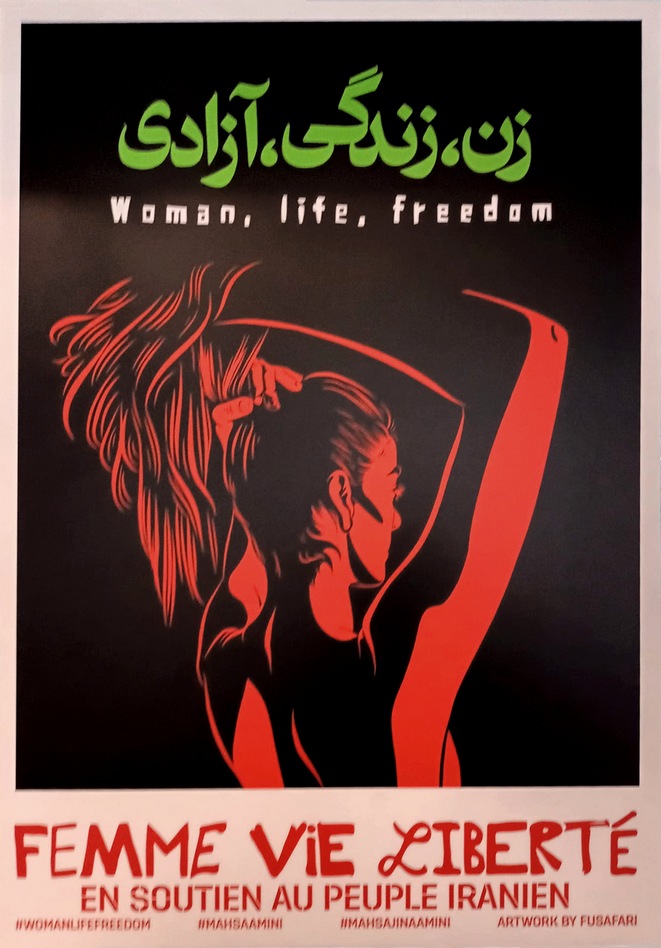

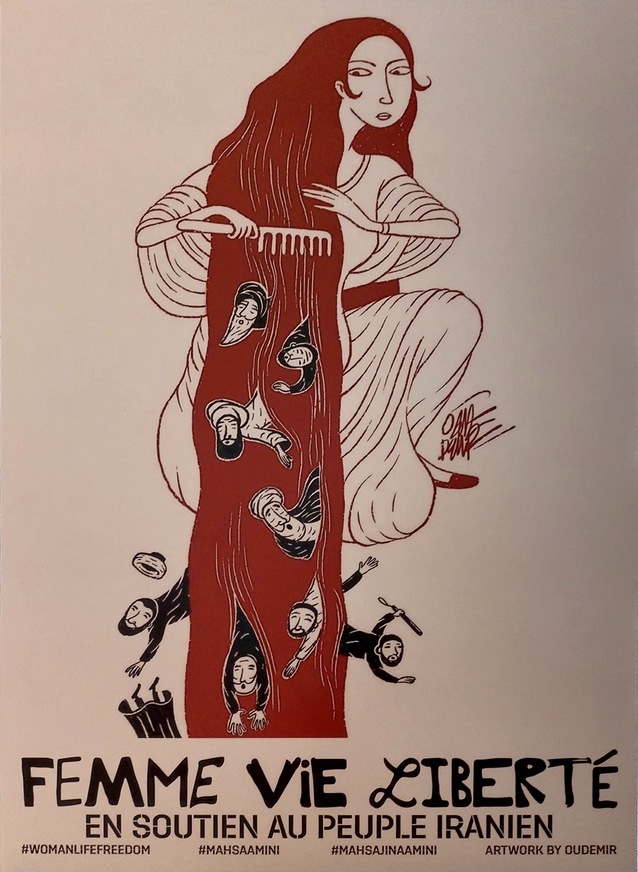

Le 21 septembre 2022, les femmes, assises sur une borne électrique en plein jour, « relèvent leurs cheveux au-dessus de leurs têtes, les tiennent d’une main et les coupent à grands coups de ciseaux de l’autre. Elles montent sur des poubelles têtes nues et lèvent leur voile dans leur poing. […] Elles dansent devant un feu, tournent sur elles-mêmes et jettent leurs voiles dans les flammes » 134.

Ces femmes qui dansent devant le feu avant de jeter leur voile a donné du crédit à ce que Chowra Makaremi considère être un contre-sens. En effet, la question n’est pas de porter le voile, mais l’obligation de le porter 135. Farhad Khosrokhavar souligne : « On voit très bien dans les manifestations que des femmes voilées accompagnent des femmes non voilées pour dénoncer cette contrainte qui consiste à dicter aux femmes leur attitude et leurs apprêts vestimentaires. […] comme Faezeh Hashémi, mise en prison pour ses prises de position contre le régime » 136.

Chowra Makaremi observe que dans le contexte iranien, le geste d’ôter le voile franchit des limites de plusieurs façons. Le voile est devenu le symbole de l’opposition frontale. Lorsque les hommes applaudissent les femmes quand elles enlèvent leur voile, ou bien leur crient « Vous êtes des femmes d’honneur », c’est très important. Car cette question de l’honneur est le fondement même de l’obligation de porter le voile. Par ailleurs, les femmes sont applaudies parce que les hommes ne possèdent pas, dans une très grande économie de symboles et de moyens, de façon de s’opposer frontalement au pouvoir contrairement aux femmes qui l’ont avec le voile 137.

Une jeune femme, de retour de Téhéran où elle n’était pas retournée depuis l’assassinat de Jina Mahsa Amini, a pu recueillir des témoignages d’hommes 138 :

« Monsieur, ça ne vous dérange pas toutes ces femmes découvertes ?» improvisé-je sous le coup du choc, me sentant déjà en minorité.

« Non Madame, pas du tout. Je les aime, je les encourage, je les soutiens, elles me fascinent. Je suis subjugué par leur force et leur courage. Après tout ce qu’il s’est passé, tout ce sang versé. Elles n’ont pas peur, elles n’ont pas froid aux yeux. Chacun doit être libre de faire ce qu’il veut.

Moi, je viens d’un village. Là-bas chez moi, c’est pareil. Elles ont tout notre respect. Pourvu qu’ils laissent les gens tranquilles. »

« Monsieur, que pensez-vous de toutes ces femmes qui sortent ainsi ? »

« Ah ! Madame ! Mais elles sont si courageuses ! Nous, les hommes, nous les soutenons sans hésitation. Et n’allez pas penser que ça s’arrête aux confins de cette ville. Moi, je viens d’un village. Là-bas chez moi, c’est pareil. Elles ont tout notre respect. Pourvu qu’ils laissent les gens tranquilles. Il y a encore un mois et demi, nous, les chauffeurs de taxi, nous recevions des SMS nous priant poliment de demander à nos clientes de respecter le hijab. C’était affreux. Qui suis-je, moi, pour remettre à l’ordre une femme qui rentre dans mon taxi ? Vous imaginez ? C’était tellement embarrassant. Une fois, une jeune fille est montée et je lui ai expliqué qu’ils nous retirent notre permis de circulation s’ils nous attrapent avec leurs caméras chinoises. Que ma demande n’a rien à voir avec mes opinions personnelles. Elle a été coopérative, par gentillesse et compassion. Vous comprenez, j’ai une famille à nourrir moi ! »

« Ce voile signifie pour de nombreuses femmes une servitude humiliante vis-à-vis d’un pouvoir patriarcal qui entend les subjug

uer au nom d’un islam théocratique. Il pointe du doigt un sentiment de dépossession de soi que la révolte brute et nue parvient à faire surmonter là où l’acte d’ôter le foulard remet frontalement en cause l’hégémonie illégitime du régime théocratique » 139. Elles franchissent ainsi l’une des deux lignes rouges immuables du régime car liée à la légitimité du pouvoir iranien, la deuxième étant la personne et la fonction du Guide suprême.

Dans son ouvrage L’Utopie sacrifiée, la sociologie de la révolution iranienne, Farhad Khosrokhavar évoque la situation instaurée après la révolution de 1979 où « tous les maux sont désormais imputés à la femme, à la femme mal voilée. Certains vont même jusqu’à identifier en elle la source du mal absolu. De nombreux sermons des mollahs ou exhortations moralisantes des Bassidj transforment en cette période la femme en objet d’anathème, en bouc émissaire ». Force est de constater que les femmes et les hommes de la troisième génération d’après 1979 enfreignent les lignes rouges ensemble.

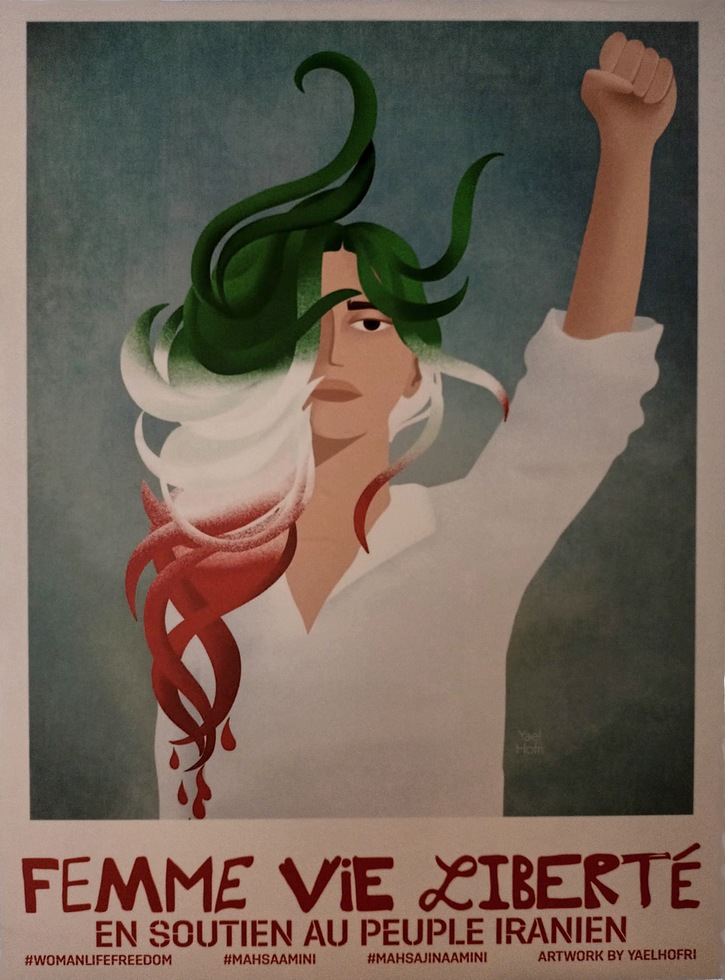

Ils sont « dans un rapport de coopération contre un ennemi commun qui est l’État théocratique, c’est-à-dire un État qui veut détruire la société au nom de principes islamiques de plus en plus rigidifiés, qui ne sont pas les principes traditionnels de l’islam mais frottés de ceux du totalitarisme moderne pour légitimer un État autocratique. » Serait-ce un refus commun de l’apartheid du genre, une résistance à la tradition familiale, à la désécularisation de la société par le régime islamique ? Assiste-t-on à l’annulation des effets de l’endoctrinement de l’école en Iran grâce à la socialisation de cette troisième génération avec la diaspora iranienne à l’étranger ? « Le système de l’éducation nationale a été bâti sur la destruction de l’image de la femme comme être autonome. Par conséquent, les jeunes filles et les femmes qui actuellement sont dans la rue avec de jeunes hommes sont celles qui étaient censées être endoctrinées par ce système fermé qui refuse l’indéniable modernité des jeunes femmes. » note Farhad Khosrokhavar 140. Les slogans « Femme, Vie, Liberté » et « Homme, Patrie, Prospérité » se répondent dans de nombreuses manifestations.

Ils sont « dans un rapport de coopération contre un ennemi commun qui est l’État théocratique, c’est-à-dire un État qui veut détruire la société au nom de principes islamiques de plus en plus rigidifiés, qui ne sont pas les principes traditionnels de l’islam mais frottés de ceux du totalitarisme moderne pour légitimer un État autocratique. » Serait-ce un refus commun de l’apartheid du genre, une résistance à la tradition familiale, à la désécularisation de la société par le régime islamique ? Assiste-t-on à l’annulation des effets de l’endoctrinement de l’école en Iran grâce à la socialisation de cette troisième génération avec la diaspora iranienne à l’étranger ? « Le système de l’éducation nationale a été bâti sur la destruction de l’image de la femme comme être autonome. Par conséquent, les jeunes filles et les femmes qui actuellement sont dans la rue avec de jeunes hommes sont celles qui étaient censées être endoctrinées par ce système fermé qui refuse l’indéniable modernité des jeunes femmes. » note Farhad Khosrokhavar 140. Les slogans « Femme, Vie, Liberté » et « Homme, Patrie, Prospérité » se répondent dans de nombreuses manifestations.

Le sentiment de dépossession de soi évoqué auparavant est partagé par les jeunes hommes qui se montrent solidaires des femmes. Une solidarité dont la motivation n’est pas seulement la compassion, mais aussi le fait de ressentir par procuration le côté répressif, le fait que « l’État dispose du corps des femmes et, par extension [du leur] pour leur mise au pas sur la scène sociale au nom d’un Sacré répressif qui a perdu toute légitimité politique dans leur vécu subjectif, à savoir l’abnégation en martyrs » 141.

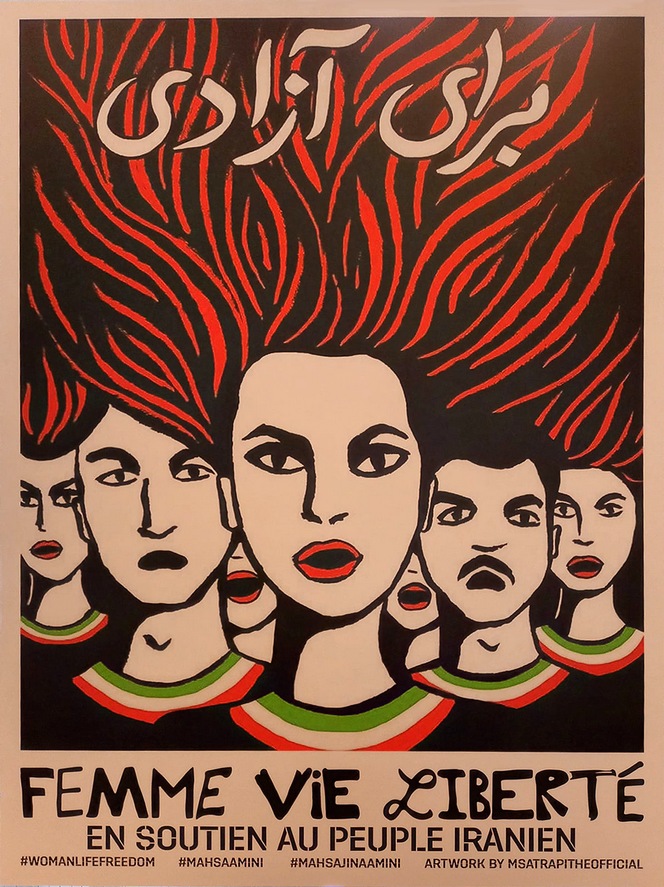

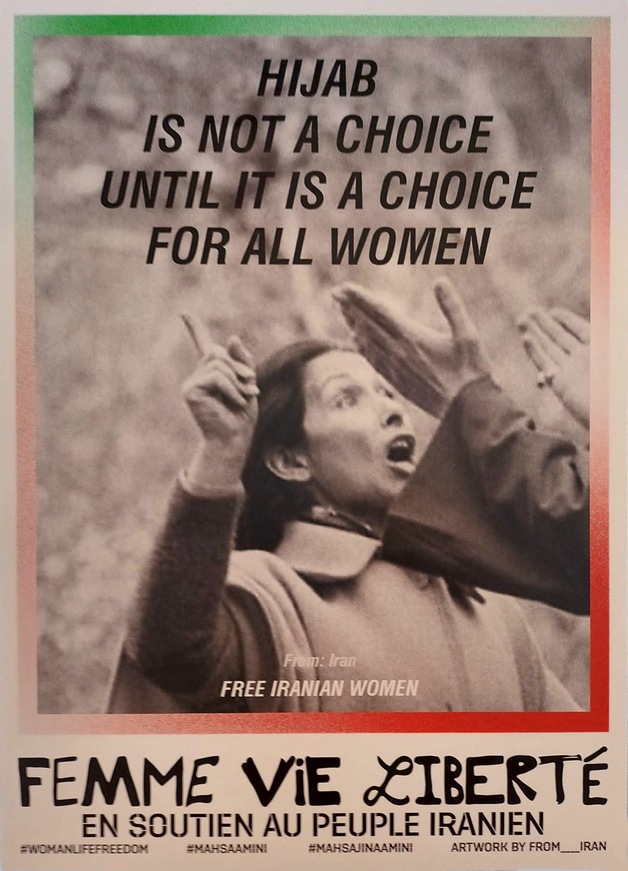

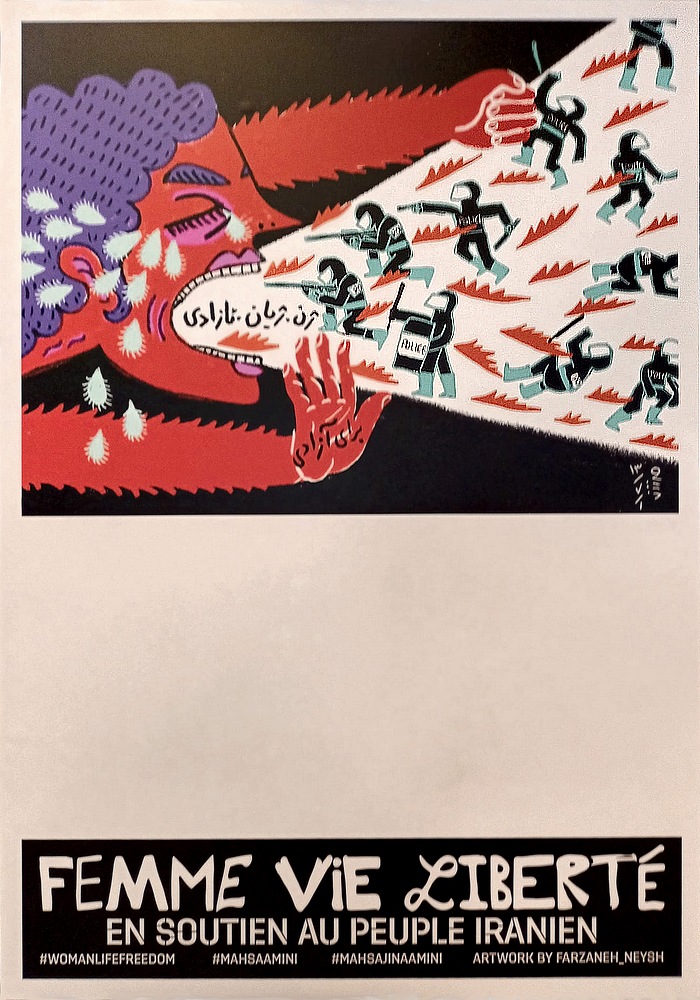

Photos prises lors de l’exposition « Donner à voir leur voix : les femmes iraniennes s’affichent » au Centre Pompidou qui a montré les 100 posters sur ses coursives en mars-avril 2023.

Retrouver l’article complet dans le blog Humanit’Elles, Suivre sur le portail de ressources sur les femmes et l’identité de genre sur X : @humanitelles

- Les faits

- Qui est Mahsa Amini ?

- Arrestation et cause(s) de son décès

- Le délit de mauvais hijab

- Le port du voile obligatoire

- Sondages sur le hijab obligatoire et le régime

- Les femmes : des résistantes de longue date

- Femme, Vie, Liberté

- Et maintenant ?